加齢黄斑変性の検査と治療について

加齢黄斑変性の検査

必要な検査として、眼の内側になある網膜の状態を検査するために、ひとみ(瞳孔)を拡げる散瞳約を用います。

この目薬を使い瞳孔が広がると、「まぶしく感じたり」「手元がぼやけたり」して見えにくくなります。

このため車などの運転が危険になるので、公共の交通機関を利用するが、どなたかに送迎してもらい受診してください。

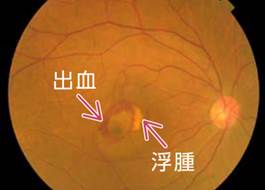

眼底検査

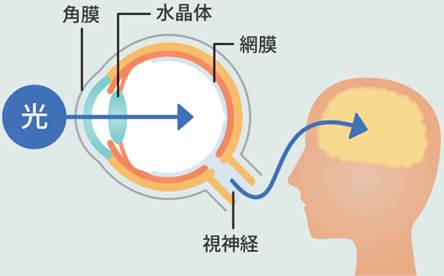

網膜や視神経の状態を確認することができ、出血や浮腫の有無を確認することができます。

近赤外線を用いて網膜の断面を映像化することができる超音波検査に似た検査です。

その検査では顕微鏡で調べたように詳しく網膜の状態を確認することができ、厚さ150~300㎛ほどの網膜のどの位置に出血や浮腫、脈頼膜新生血管があるかも把握することができます。

蛍光色素の造影剤を点滴から投与した後に眼底の写真を撮影します。

この検査では眼底の血管の状態や血流の状態、異常血管の有無、血液成分が漏れている場所などを把握することができます。滲出型加齢黄斑変性の場合は、脈絡膜新生血管の有無や位置、大きさを確認することができます。

萎縮型加齢黄斑変性の場合は、機能が低下した網膜色素上皮の位置や大きさを確認することができます。

この目薬を使い瞳孔が広がると、「まぶしく感じたり」「手元がぼやけたり」して見えにくくなります。

このため車などの運転が危険になるので、公共の交通機関を利用するが、どなたかに送迎してもらい受診してください。

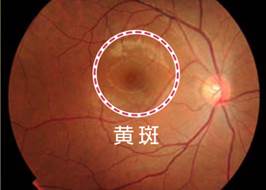

眼底検査

網膜や視神経の状態を確認することができ、出血や浮腫の有無を確認することができます。

正常な眼底写真

正常な眼底写真 加齢黄斑変性の眼底写真

加齢黄斑変性の眼底写真

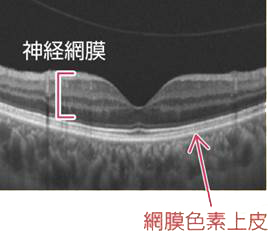

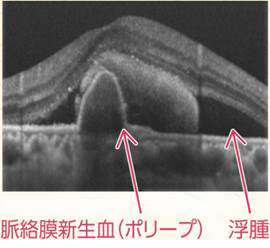

光干渉断層像(OCT)検査

近赤外線を用いて網膜の断面を映像化することができる超音波検査に似た検査です。

その検査では顕微鏡で調べたように詳しく網膜の状態を確認することができ、厚さ150~300㎛ほどの網膜のどの位置に出血や浮腫、脈頼膜新生血管があるかも把握することができます。

正常な眼底写真

正常な眼底写真 加齢黄斑変性の眼底写真

加齢黄斑変性の眼底写真

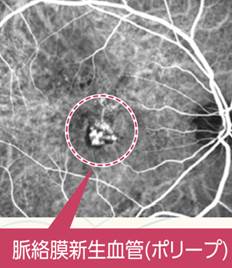

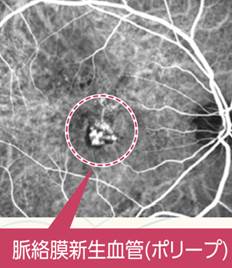

蛍光眼底造影検査

蛍光色素の造影剤を点滴から投与した後に眼底の写真を撮影します。

この検査では眼底の血管の状態や血流の状態、異常血管の有無、血液成分が漏れている場所などを把握することができます。滲出型加齢黄斑変性の場合は、脈絡膜新生血管の有無や位置、大きさを確認することができます。

萎縮型加齢黄斑変性の場合は、機能が低下した網膜色素上皮の位置や大きさを確認することができます。

治療方法と種類

網膜光凝固術

強いエネルギーのレーザーで脈絡膜新生血管を焼くことで治療を行います。ただし、レーザー治療を行った場所は網膜も破壊されてしまうため、その場所は見えなくなります。

このため、脈絡膜新生血管が黄斑にある場合は使用しません。

光線力学的療法(PDT)

光に反応する薬(光感受性物質)を点滴から投与した後に、脈絡膜新生血管にレーザーを当てることで治療を行います。

この光に反応する薬は、異常な血管に付きやすい性質があり、またレーザーが当たると薬が反応し脈絡膜新生血管を破壊します。

一方で、使用するレーザーは弱いエネルギーのため、レーザー治療を行った場所の網膜への影響はほとんどありません。

抗血管内皮増殖因子(VEGF)治療

VEGFは「新しい血管を作ったり」「血管の外に血液成分を漏れやすくしたり」するはたらきを持つタンパク質です。

このタンパク質が脈絡膜新生血管の発生に大きく関与していることが分かっており、このタンパク質のはたらきを抑える薬がVEGF阻害薬になります。

複数回の治療が必要になりますが、この薬の登場により視力の予後が飛躍的に良好になり、最近では第一に用いられるようになった治療方法です。

ただし、これらは脈絡膜新生血管を抑える治療方法で、神経網膜を良くするような治療方法ではないため、出血や浮腫により傷んでしまった神経は元に戻りません。

このため、神経の痛みが少ない初期の段階で治療を受けることが、良い視力を保つ上で一番重要になってきますので、日頃のセルフチェックが重要になります。

K-style vol.63 2020夏号より

執筆者

-

医長(講師)

鎌尾 浩行

Hiroyuki Kamao

専門分野

黄斑疾患、再生医療

認定医・専門医・指導医

日本眼科学会眼科専門医、PDT(眼科光線力学的療法)認定医

- 出身大学

- 川崎医科大学 H14.3 卒業

- 医長(講師) 鎌尾 浩行 Hiroyuki Kamao

専門分野

黄斑疾患、再生医療

認定医・専門医・指導医

日本眼科学会眼科専門医、PDT(眼科光線力学的療法)認定医

- 出身大学

- 川崎医科大学 H14.3 卒業