熱傷の初期対応について

受傷直後の応急処置が重要

「やけど」は医学用語で「熱傷」と言い、熱によって起こる粘膜や皮膚の怪我です。

そのため重症でも、たかが皮膚の怪我だと思っている方も多いと思います。

しかし、それは大間違いです。

重症な熱傷では全身の臓器に影響をきたし、命を落とすこともあります。

ここでは、そんな熱傷の応急処置について

ご説明いたします。

「熱傷を負ったら何よりもまず冷やす」と思っていませんか。

大切なのは、

1.冷やしすぎないこと

2.清潔に保つこと

3.化学薬品は洗い流すこと

4.しっかり水分を接種すること です。

熱傷を負った直後の皮膚は血流が不安定であり、そこを更に冷やしすぎると血流障害をきたし、熱傷が深くなるリスクがあります。

また、正常な皮膚の機能である体温調整ができなくなることから、全身を冷やしてしまうと低体温となります。

低体温では臓器障害をきたすこともあり、その後の全身状態の悪化につながります。

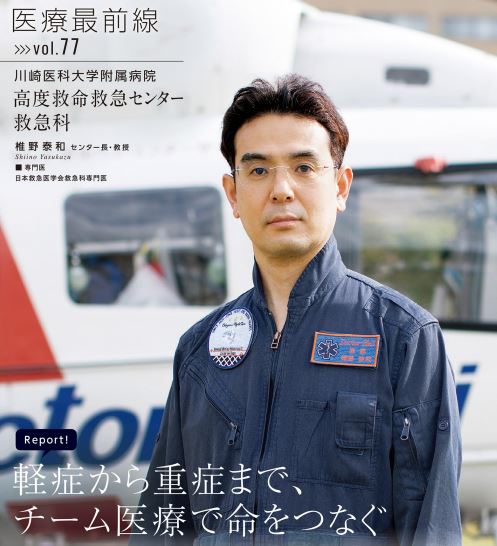

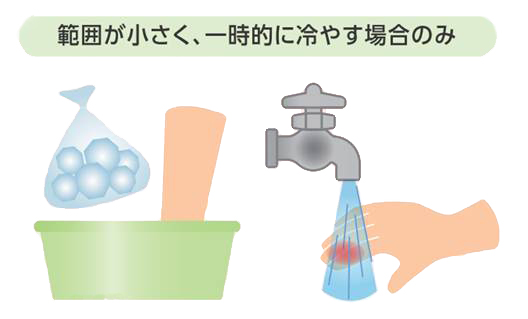

「熱傷を負ったら冷やす」というのは、熱傷の範囲が小さい場合にのみ、痛みを抑えるために一時的に冷やすということであり、全身に水をかけ続けるということではありません。

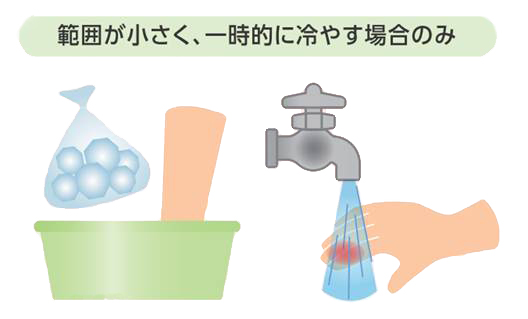

皮膚はそもそも外界からのバリアーの働きをしています。

熱傷によってバリアー機能が破綻した場合、そこから細菌が体の中に入り込んでしまいます。

そのため患部は流水で洗い、清潔なガーゼで覆うなど、傷をできるだけ清潔に保つ必要があります。

化学薬品がついているとどんどん皮膚に浸透し、熱傷が深くなることがあります。

目に薬品が入った・皮膚に薬品がついた場合には、熱傷が深くなる前に、流水でしっかり洗い流す必要があります。

皮膚の機能としてバリアー機能の他に保水・保湿機能がありますが、熱傷を負うと水分が喪失し、脱水状態になります。

そのためしっかり水分を摂取し、補う必要があります。

広範囲の熱傷の場合には点滴で補います。

そのため重症でも、たかが皮膚の怪我だと思っている方も多いと思います。

しかし、それは大間違いです。

重症な熱傷では全身の臓器に影響をきたし、命を落とすこともあります。

ここでは、そんな熱傷の応急処置について

ご説明いたします。

「熱傷を負ったら何よりもまず冷やす」と思っていませんか。

大切なのは、

1.冷やしすぎないこと

2.清潔に保つこと

3.化学薬品は洗い流すこと

4.しっかり水分を接種すること です。

1.冷やしすぎないこと

熱傷を負った直後の皮膚は血流が不安定であり、そこを更に冷やしすぎると血流障害をきたし、熱傷が深くなるリスクがあります。

また、正常な皮膚の機能である体温調整ができなくなることから、全身を冷やしてしまうと低体温となります。

低体温では臓器障害をきたすこともあり、その後の全身状態の悪化につながります。

「熱傷を負ったら冷やす」というのは、熱傷の範囲が小さい場合にのみ、痛みを抑えるために一時的に冷やすということであり、全身に水をかけ続けるということではありません。

2.清潔に保つこと

皮膚はそもそも外界からのバリアーの働きをしています。

熱傷によってバリアー機能が破綻した場合、そこから細菌が体の中に入り込んでしまいます。

そのため患部は流水で洗い、清潔なガーゼで覆うなど、傷をできるだけ清潔に保つ必要があります。

3.化学薬品は洗い流すこと

化学薬品がついているとどんどん皮膚に浸透し、熱傷が深くなることがあります。

目に薬品が入った・皮膚に薬品がついた場合には、熱傷が深くなる前に、流水でしっかり洗い流す必要があります。

4.しっかり水分を接種すること

皮膚の機能としてバリアー機能の他に保水・保湿機能がありますが、熱傷を負うと水分が喪失し、脱水状態になります。

そのためしっかり水分を摂取し、補う必要があります。

広範囲の熱傷の場合には点滴で補います。

熱傷の症状と重症度

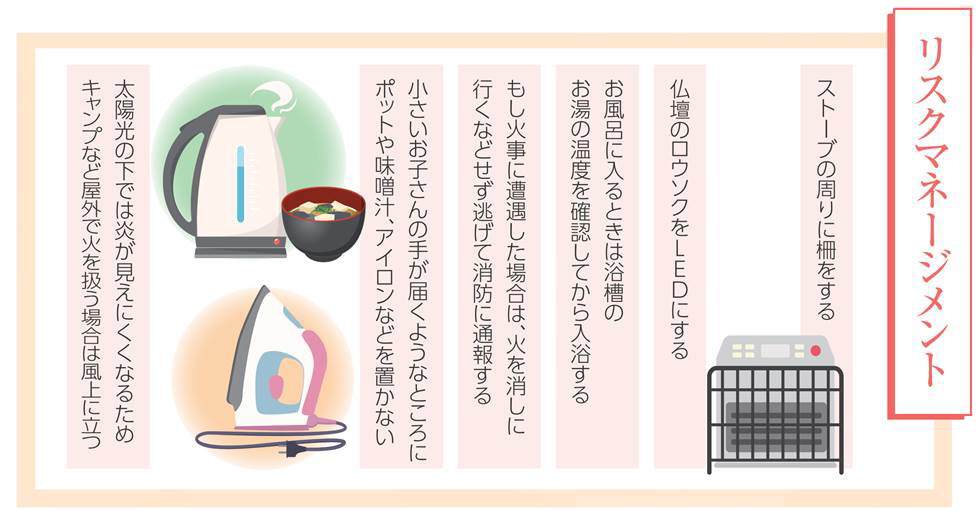

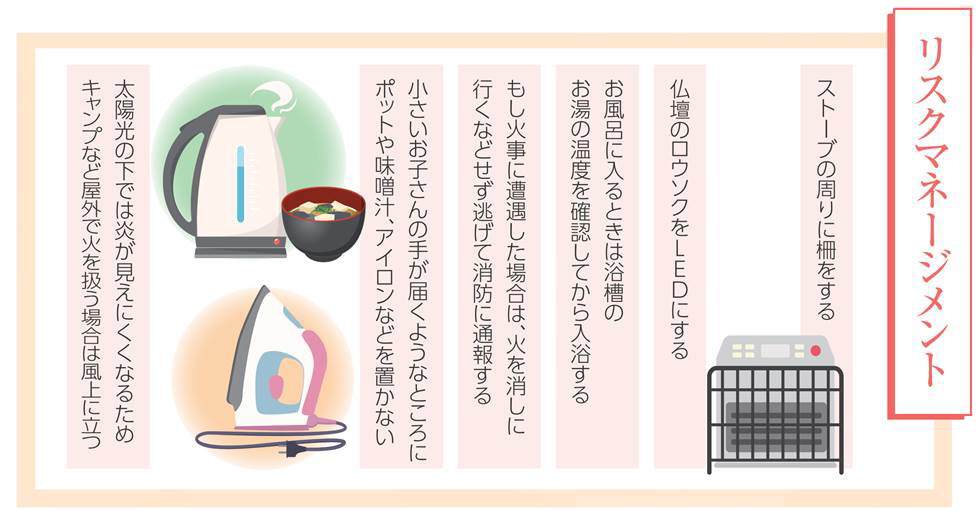

家庭内で起こる、一番多い乳幼児の事故は熱傷です。

幼年期の頃のこどもは好奇心旺盛なので、さまざまなものに手を伸ばすなどして熱傷を受ける危険への配慮が必要ですが、更年期以降になると徐々に視野が狭くなり、家事などの危険から非難する時に足元が不安定になって逃げ遅れ熱傷を負うなど、年齢によってリスクは変化していきます。

そのため年代の特徴を理解し、さまざまなリスクを事前に回避するためのリスクマネージメントが大切です。

このように身の回りのものを見返して、何が危険かを想像してみてください。

熱傷の治療はとても大変です。

治療過程が終わっても、関節の動かしにくさや皮膚のひきつれ、傷痕など、機能・美容的後遺障害が残り、精神的にも後遺障害をきたすことがあります。

少しの不注意がその後の人生を大きく変えてしまうかもしれないということを知っていただき、ご家族皆さんでお互いに気を付けてあげてください。

そして熱傷を負ってしまった場合には、早めに医療機関を受診してください。

K-style vol.61 2020新年号より

幼年期の頃のこどもは好奇心旺盛なので、さまざまなものに手を伸ばすなどして熱傷を受ける危険への配慮が必要ですが、更年期以降になると徐々に視野が狭くなり、家事などの危険から非難する時に足元が不安定になって逃げ遅れ熱傷を負うなど、年齢によってリスクは変化していきます。

そのため年代の特徴を理解し、さまざまなリスクを事前に回避するためのリスクマネージメントが大切です。

このように身の回りのものを見返して、何が危険かを想像してみてください。

熱傷の治療はとても大変です。

治療過程が終わっても、関節の動かしにくさや皮膚のひきつれ、傷痕など、機能・美容的後遺障害が残り、精神的にも後遺障害をきたすことがあります。

少しの不注意がその後の人生を大きく変えてしまうかもしれないということを知っていただき、ご家族皆さんでお互いに気を付けてあげてください。

そして熱傷を負ってしまった場合には、早めに医療機関を受診してください。

K-style vol.61 2020新年号より

執筆者

-

医師()

山田 祥子

Sachiko Yamada

専門分野

救急全般、熱傷

認定医・専門医・指導医

日本専門医機構救急科専門医、日本熱傷学会専門医、日本航空医療学会認定指導者

- 出身大学

- 川崎医科大学 H18.3 卒業

- 医師() 山田 祥子 Sachiko Yamada

専門分野

救急全般、熱傷

認定医・専門医・指導医 日本専門医機構救急科専門医、日本熱傷学会専門医、日本航空医療学会認定指導者

- 出身大学

- 川崎医科大学 H18.3 卒業