食中毒の予防について

更新日:2019/07/13

食中毒とは?

皆さん、「食中毒」という言葉をよく耳にされると思います。

おそらく多くの方は「ばい菌のついた食べ物を食べておなかを壊した」というような

イメージを持たれているのではないでしょうか。

しかし、食中毒は、ばい菌などの有害な微生物のみならず、フグ毒や農薬など、

微生物以外の有害な物質を含んだ食物が原因となることもあります。

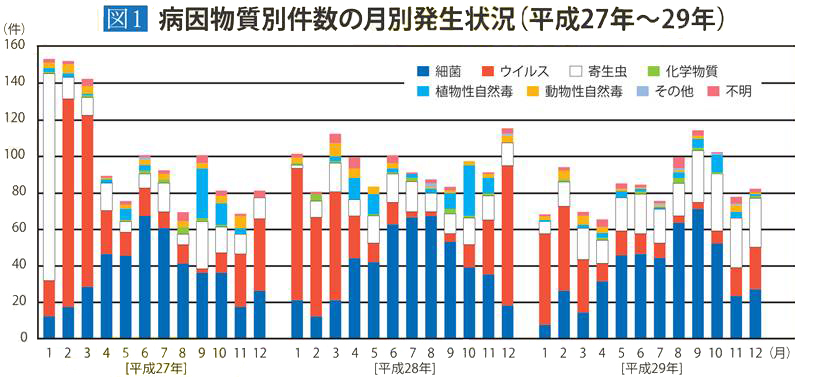

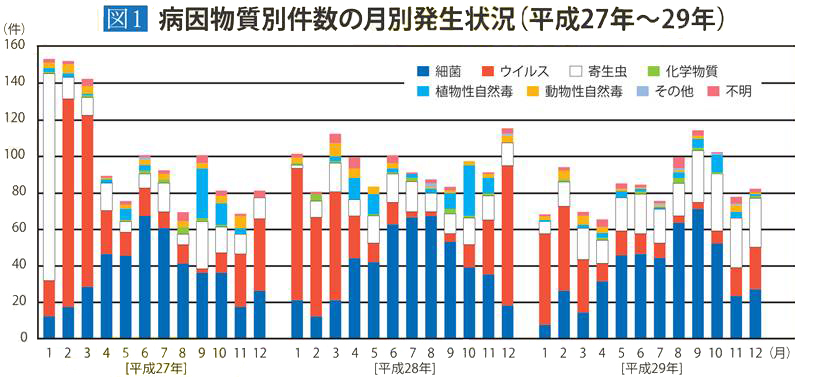

ですが、【図1】にみられるように、食中毒の原因物質のほとんどはウイルスもしくは

細菌のような微生物であり、冬はウイルス、夏は細菌が多くなっています。

したがってここでは、これからの季節に増えてくる細菌による食中毒について説明をしていきます。

なぜ直中毒の原因が季節によって違うのでしょうか?

それは食中毒を起こす「細菌」が、高温多湿の環境を好むからです。

反対に、ノロウイルスなどの「ウイルス」は、低温乾燥の環境を好みます。

つまり、それらの微生物が好む環境の違いにより、流行する季節に違いが生じるのです。

それでは当院の事例ではありませんが、実際に起こった事例をとおして、

どのようなことに気を付けたら良いかを説明します。

おそらく多くの方は「ばい菌のついた食べ物を食べておなかを壊した」というような

イメージを持たれているのではないでしょうか。

しかし、食中毒は、ばい菌などの有害な微生物のみならず、フグ毒や農薬など、

微生物以外の有害な物質を含んだ食物が原因となることもあります。

ですが、【図1】にみられるように、食中毒の原因物質のほとんどはウイルスもしくは

細菌のような微生物であり、冬はウイルス、夏は細菌が多くなっています。

したがってここでは、これからの季節に増えてくる細菌による食中毒について説明をしていきます。

なぜ夏は細菌による食中毒が多いの?

なぜ直中毒の原因が季節によって違うのでしょうか?

それは食中毒を起こす「細菌」が、高温多湿の環境を好むからです。

反対に、ノロウイルスなどの「ウイルス」は、低温乾燥の環境を好みます。

つまり、それらの微生物が好む環境の違いにより、流行する季節に違いが生じるのです。

それでは当院の事例ではありませんが、実際に起こった事例をとおして、

どのようなことに気を付けたら良いかを説明します。

事例から学ぶ食中毒の予防

1.鶏肉を生で食べたため起こった事例

ある飲食店で「鶏の刺身」や「鶏わさ」を食べた8人中7人が下痢や発熱を起こした。

患者の便と、店にあった鶏レバー、鶏ささみから、カンピロバクターが検出された。

『予防策』

カンピロバクターは細菌性食中毒の中でも最多で、動物、とくに鶏のおなかに生息しているため、

加熱不十分の鶏肉が原因であることが多いです。

したがって、とくに細菌が増えやすい環境となるこれからの時期は十分な加熱が必要です。

一般的に、中心部の温度が75℃で1分間以上加熱が必要とされます。

重篤な食中毒を起こすことでしられている0157の157の反対(75℃ 1分)と覚えましょう。

2.再加熱したカレーライスによる事例

前日に調理し、翌日まで室温で放置されていたカレーライスを、1時間ほど再加熱し提供したが、

このカレーライスを食べた359名中173名が下痢・嘔吐・腹痛の症状をきたした。

患者の便からウェルシュ菌が検出された。

『予防策』

ウェルシュ菌は、芽胞を形成する菌で、この芽胞は、100℃で6時間の加熱にも耐えてしまいます。

また、この菌は酸素が少ない環境や50℃以下になると増えやすくなるため、カレーライスを

大きな鍋で大量に作ると鍋底まで酸素が行き渡らず、また室温放置の温度(50℃以下)で

増殖したと思われます。

したがって、煮込む場合はよくかき混ぜ酸素を行き渡らせましょう。

また、食中毒を起こす細菌は、37℃の温度で6時間経つと、1個が約20万個にも増えてしまいます。

室内保存せず、冷蔵庫などで10℃以下に保冷しましょう。

ただし、冷蔵庫にものを詰めすぎると、適当な温度にならないので注意が必要です。

3.前日に調理師室温保存した事例

祭りで出されたおにぎりを食べた9名中4名が嘔吐を起こした。

おにぎりは前日に調理されており、患者の便や吐物から黄色ブドウ球菌が検出された。

『予防策』

黄色ブドウ球菌は人、特に状態の悪い皮膚に多く存在しており、

菌の持つ毒素により、食べた後比較的短時間で症状(嘔吐)を起こします。

この事例でも、手荒れのある人がおにぎりを素手で握り、その後室内保存されていたため、

調理人の手にいた菌が一晩で増殖したと考えられます。

したがって、基本的には手洗いが大切です。

特に目に見える汚れがある場合はよく洗いましょう。

お店などによく置いてあるアルコール手指消毒剤は目に見える汚れがある場合効果が落ちますので、

調理の前は石けんと流水による手洗いが基本です。

まとめ

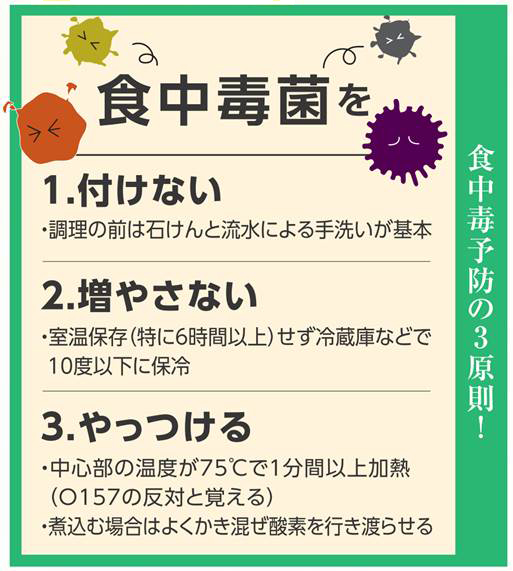

厚労省から、食中毒3原則が示されています。

以上です。

これらのことを参考としていただき、皆さんが細菌による食中毒の季節を

食中毒を起こすことなく過ごされることを願っております。

K-style vol.59 2019夏号より

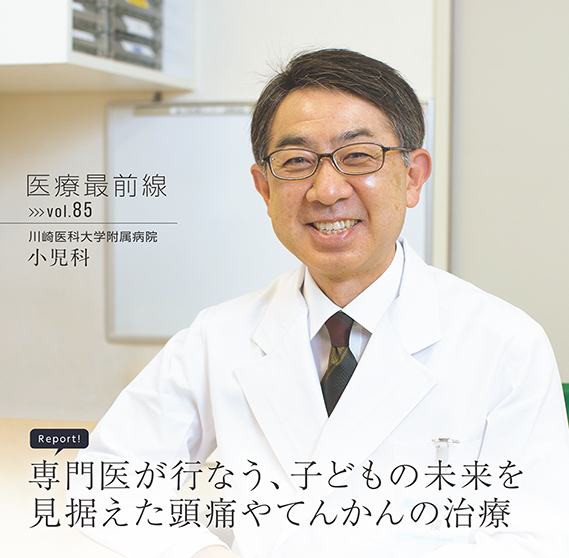

執筆者

-

部長(教授)

大石 智洋

Tomohiro Oishi

専門分野

感染症学、小児科学

認定医・専門医・指導医

日本小児科学会認定小児科専門医・指導医、認定ICD、日本感染症学会認定感染症専門医、日本感染症学会認定指導医、抗菌化学療法認定指導医、日本小児感染症学会認定指導医

- 出身大学

- 新潟大学 H8.3 卒業

- 部長(教授) 大石 智洋 Tomohiro Oishi

専門分野

感染症学、小児科学

認定医・専門医・指導医 日本小児科学会認定小児科専門医・指導医、認定ICD、日本感染症学会認定感染症専門医、日本感染症学会認定指導医、抗菌化学療法認定指導医、日本小児感染症学会認定指導医

- 出身大学

- 新潟大学 H8.3 卒業