乳がんとは

乳がんとは

乳がんは、女性に最も多い悪性腫瘍で、日本国内では年間約10 万人が発症し、生涯で9人に1人がかかるとされています。女性のがんによる死亡数では第4位で、年間約1.6万人が亡くなっています。

好発年齢は40 歳代後半から60 歳代後半にピークがありますが、若年層でも発症することがあります。特に40 代女性の悪性腫瘍の約50 %が乳がんである点には注意が必要です。

乳がんの発症には、遺伝や家族歴、内分泌環境、飲酒・喫煙、良性疾患の既往歴、高線量の放射線被曝など、さまざまな要因が関与すると考えられています。

しかし、これらのリスク要因に該当しない場合でも発症することが多いため、注意が必要です。

一般的には無痛性の腫瘤(しこり)として認識されますが、乳房の変形や、しこりとして触れにくい場合、血性の乳頭分泌(乳首からの分泌物)のみが見られる場合など、症状は多彩です。

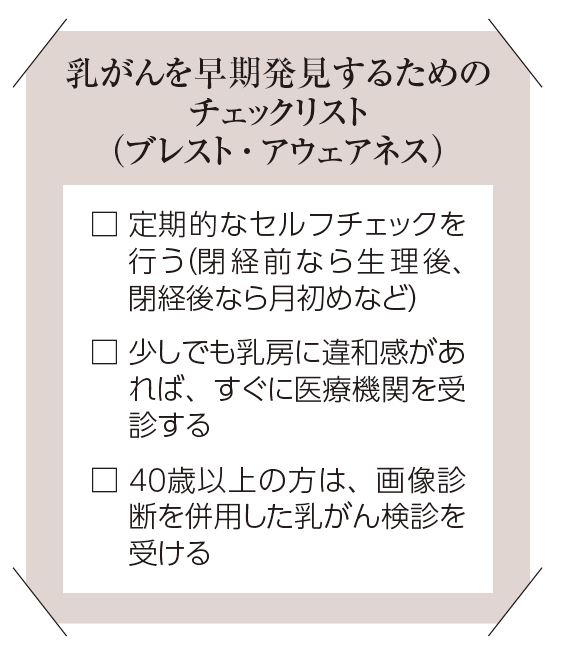

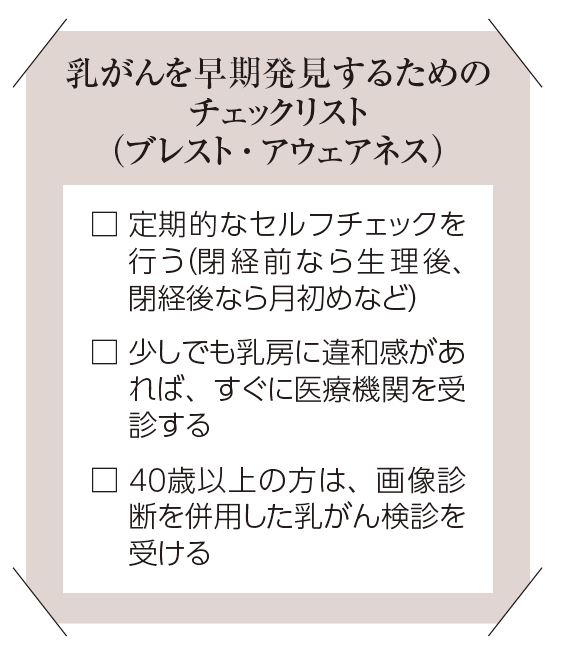

早期発見には「ブレスト・アウェアネス(乳房への関心を持つこと)」が重要とされており、次のチェックリストのような行動が推奨されています。

乳がんの診断には、主に以下の方法が用いられます。

1.視触診

2.マンモグラフィ(乳房を圧迫した状態で撮影するX線検査):

標準的な診断法。痛みを伴いますが、異常を発見しやすく、特に石灰化病変の検出に優れます。

3.乳房超音波(エコー):

簡便で非侵襲的、痛みもなく、デンスブレスト(※)にも有効です。

(※ 乳腺密度が高く、マンモグラフィで判断しづらい乳房)

4. 乳房MRI:

がんの広がりを客観的に評価でき、手術方法の決定に役立ちます。

遺伝性乳がんなどのハイリスク群のスクリーニングにも使用されます。

ただし、体内に金属がある場合や重篤な腎機能障害がある方には禁忌です。

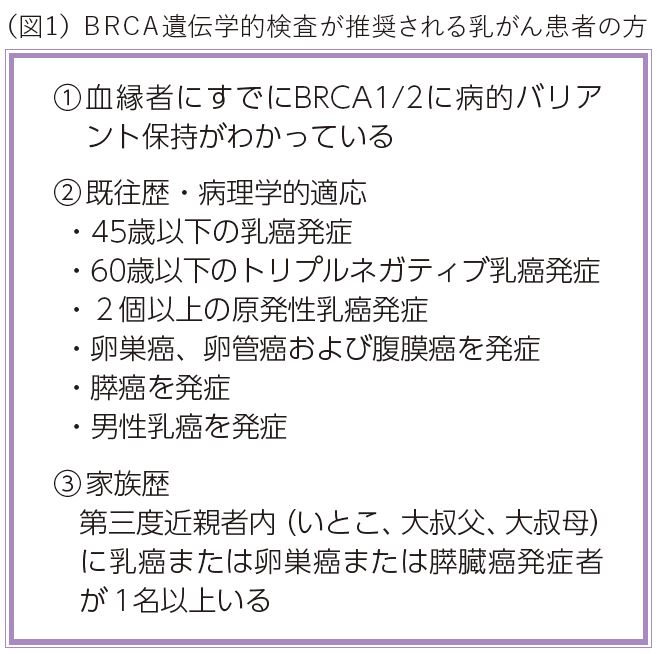

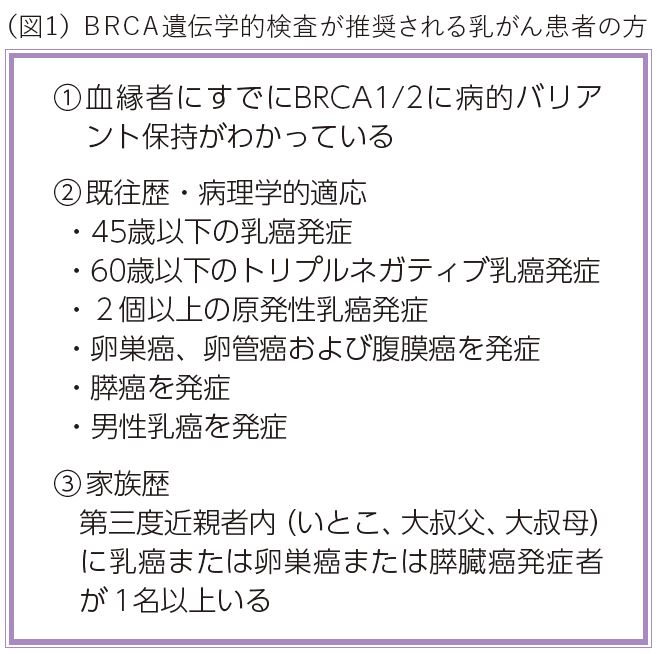

乳がんは、女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)依存性、HER2(がん細胞膜上の増殖因子受容体)発現の有無で、いくつかのサブタイプに分類され、それぞれに適した治療法が選択されます。また、遺伝性かどうかも治療方針に大きく影響するため、乳がん診断後に遺伝子検査が推奨される場合があります(図1)。

関連ページ:乳がんの治療について

好発年齢は40 歳代後半から60 歳代後半にピークがありますが、若年層でも発症することがあります。特に40 代女性の悪性腫瘍の約50 %が乳がんである点には注意が必要です。

乳がんの発症要因について

乳がんの発症には、遺伝や家族歴、内分泌環境、飲酒・喫煙、良性疾患の既往歴、高線量の放射線被曝など、さまざまな要因が関与すると考えられています。

しかし、これらのリスク要因に該当しない場合でも発症することが多いため、注意が必要です。

乳がんの症状について

一般的には無痛性の腫瘤(しこり)として認識されますが、乳房の変形や、しこりとして触れにくい場合、血性の乳頭分泌(乳首からの分泌物)のみが見られる場合など、症状は多彩です。

早期発見には「ブレスト・アウェアネス(乳房への関心を持つこと)」が重要とされており、次のチェックリストのような行動が推奨されています。

乳がんの診断について

乳がんの診断には、主に以下の方法が用いられます。

1.視触診

2.マンモグラフィ(乳房を圧迫した状態で撮影するX線検査):

標準的な診断法。痛みを伴いますが、異常を発見しやすく、特に石灰化病変の検出に優れます。

3.乳房超音波(エコー):

簡便で非侵襲的、痛みもなく、デンスブレスト(※)にも有効です。

(※ 乳腺密度が高く、マンモグラフィで判断しづらい乳房)

4. 乳房MRI:

がんの広がりを客観的に評価でき、手術方法の決定に役立ちます。

遺伝性乳がんなどのハイリスク群のスクリーニングにも使用されます。

ただし、体内に金属がある場合や重篤な腎機能障害がある方には禁忌です。

乳がんの種類(サブタイプ)について

乳がんは、女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)依存性、HER2(がん細胞膜上の増殖因子受容体)発現の有無で、いくつかのサブタイプに分類され、それぞれに適した治療法が選択されます。また、遺伝性かどうかも治療方針に大きく影響するため、乳がん診断後に遺伝子検査が推奨される場合があります(図1)。

関連ページ:乳がんの治療について

執筆者

-

副部長(准教授)

野村 長久

Tsunehisa Nomura

専門分野

乳腺、甲状腺、副甲状腺

認定医・専門医・指導医

日本乳癌学会乳腺専門医・指導医、日本外科学会専門医、日本マンモグラフィ精度管理委員会読影認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医・指導責任者

- 出身大学

- 川崎医科大学 H11.3 卒業

- 副部長(准教授) 野村 長久 Tsunehisa Nomura

専門分野

乳腺、甲状腺、副甲状腺

認定医・専門医・指導医 日本乳癌学会乳腺専門医・指導医、日本外科学会専門医、日本マンモグラフィ精度管理委員会読影認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医・指導責任者

- 出身大学

- 川崎医科大学 H11.3 卒業